Einleitung

Das Übersetzungswerk des Augustinermönchs, Professors und Reformators Martin Luther (1483-1546) ist weltweit anerkannt. Luther übersetzte die Bibel unter Berücksichtigung nicht nur der lateinischen, vielmehr auch der griechischen und hebräischen Originaltexte. Der Schwerpunkt meiner Analyse liegt auf der Bedeutung des hebräischen Bibel-Urtextes für die lutherische Übersetzung, fokussiert auf den ersten Teil des Buchs Genesis. Dabei wird es auch durchleuchtet, inwiefern der Reformator einen ausgewogenen Kompromiss zwischen der sakralen und der alltagsnahen, für alle Bevölkerungsschichten verständlichen, Sprache gefunden hat.

Im Beitrag, der eine synthetische Fassung meiner Masterarbeit bietet, werden zunächst die wichtigsten Gründe für den besonderen Erfolg von Luthers Bibelübersetzung besprochen. Danach rücken sprachliche Schlüsselwörter der Genesis in der hebräischen Urfassung und ihrer Entsprechungen in der lutherischen Übersetzung ins Blickfeld. Dabei werden ausgewählte Lexeme, die die Urphänomene und die ersten Elemente und Geschöpfe der Welt bezeichnen, philologisch betrachtet und mit ihrer Herkunft und ursprünglichen Bedeutung beschrieben. Anschließend wird die Übersetzungswahl Luthers in Abgleich mit dem zur Verfügung stehenden Sprachmaterial seiner Zeit angesehen.

Die Gründe der Wirkmächtigkeit von Luthers Bibelübersetzung

Es lassen sich einige Gründe für die besondere Wirkmächtigkeit von Luthers Bibelübersetzung im Vergleich zu den vorherigen deutschen Übersetzungen nennen. Zunächst beherrschte Luther die klassischen Sprachen Latein und Griechisch und erlernte das Hebräische autodidaktisch. Sein Hauptziel war es, allen Gläubigen das Verständnis des Bibeltextes zu erleichtern, ohne die Heiligkeit der Schrift zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund verwendet Luther vor den lokalen Varietäten Ober-, Mittel- und Niederdeutsch die zu seiner Zeit entstehende deutsche Ausgleichssprache, die aus den Migrations- und Umsiedlungsprozessen seiner Zeit und aus der politisch immer bedeutender werdenden ostmitteldeutschen Kanzleisprache hervorging (s. WATR 1).

Im Bereich der Druckentwicklungsperiode verfeinerte Luther Schritt für Schritt seine Textbearbeitungen der Bibelübersetzung und damit auch seine Spracharbeit. Dadurch wurde der Charakter des Bibeltextes im Deutschen verstärkt. Durch verschiedene und neuerarbeitete Übersetzungsprinzipien war es Luther möglich, die Übersetzung freier zu gestalten und gleichzeitig einige Begriffe und Strukturen aus der hebräischen Ursprache und der lateinischen Fassung beizubehalten. So war es für Luther beispielweise wichtig, Fremdwörter zu vermeiden, um den Text verständlicher zu gestalten. Dabei behielt er jedoch manche Hebraismen bei, oft wegen ihrer ursprünglich-feierlichen Aura, beispielweise Satan (in der originären Bedeutung von „Gegner“, „Feind“), Manna, Abba. Ähnliches gilt für lateinische und griechische Wörter, wie Planeten, Firmament, Majestät, Person, Kanzler, Psalter, usw. (Bosco Coletsos 1988: 189-90).

Luther gab auch den gründlichen Anstoß zur freien Verfügung und Verbreitung der deutschen Bibelübersetzung, indem er die Bibel als Unterrichtsbuch in den Schulen einführte. Neben der Bibelübersetzung veröffentlichte Luther auch zwei Schriften, welche die Schulbildung selbst thematisieren: An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen (1524, WA 15: 9-53) und Ein Sermon oder eine Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle (1530, WA 30: 508-88).

In beiden Schriften fordert der Reformator die Etablierung einer humanistischen und auf die Bibellektüre-basierten Schulbildung für alle Kinder. Nach Luther müssen die Kinder aller Gesellschaftsstände und beider Geschlechter die Möglichkeit haben, sich die wichtigsten Kenntnisse vor allem im Lesen und Schreiben anzueignen, und dabei die Bibel und ihre Auslegung zu kennen. Dies führte zur ersten Kanonisierung der deutschen Sprache und anschließend zu einer Stabilisierung ihrer Morphologie syntaktischen Strukturen.

Grundlegend für den Erfolg von Luthers Bibelübersetzung ist jedoch zuvorderst die Berücksichtigung der originalen Texte. Im Hinblick auf das AT ist die hebräische Fassung die wichtigste Quelle für die Übersetzungsarbeit des Reformators. In den vorliegenden Betrachtungen zum Verhältnis von Luther zum hebräischen Urtext wird nachgewiesen, inwiefern Luthers Kenntnis des Hebräischen eine sehr tiefgreifende war. Sein Studium der hebräischen Sprache begann mit dem Bedürfnis, den Psalter für das Kirchengebet besser zu verstehen und die wahre und geheimnisvolle Bedeutung der Heiligen Schrift richtig auszulegen. Er erlernte die ersten Grundelemente unter Berufung auf Reuchlins De rudimenti hebraicis. Die Vertiefung des Hebräischen erfolgte durch das Durcharbeiten des hebräischen Alten Testaments selbst. Eine genauere Analyse von Luthers Kenntnisse des Hebräischen ergibt sich aus der Untersuchung von einigen der wichtigsten Wörter der Bibel aus dem Wortfeld Schöpfung, die besondere Benneungsakte der ersten Elemente und Urphänomene zum Beginn der Schöpfung ausdrücken: rûăḥ, ādām und demût, amār.

Rûăḥ

| Hebr. BHS | Luthers Üb. 1523/1545 | LXX | Diodatis Üb. 1607/41 |

| רוּחַ אֱלֹהִים | Wind Gottis/Geist Gottes | πνεῠμα | Spirito di Dio |

Das Wort רוּחַ (rûăḥ) ist möglicherweise lautmalend, und kann als deverbaler Name nach dem Vorbild des Infinitivs „wehen“ des Windes betrachtet werden. Er zeigt auch das Hauchen als Zeichen der Lebenskraft, von dem die Bedeutung von Geist und Leben herrührt. Der Wortstamm kann auf eine biliterale Wurzel zurückgehen, aber der triliteralen Wortstamm rwḥ ist auch in Altaramäischen belegt und kommt im gesamten westsemitischen Sprachraum vor: Z.B. Ugaritisch, Amoritisch, Hebräisch, Phönizisch und Aramäisch. Das Substantiv rûăḥ kommt378 Mal im hebräischen AT und 1 Mal im aramäischen Teil des Buches Daniels vor. In den fünf Büchern Mose wird es 38 Mal verwendet, wobei 7 davon die wichtigsten sind, da sie sich auf die Schöpfungsgeschichte beziehen (Botterweck VII 1973: 388-94).

Die Bedeutung von rûăḥ ist auch der Lebenshauch, den Gott gibt, um Mensch und Tiere zu erschaffen, aber hier wird das Synonym nešāmâ bevorzugt. Beide werden auch in Hiob 33:4 nebeneinandergestellt: «Der Geist Gottes [rûăḥ-‘el] hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen [nišmat šaddaj] hat mir das Leben gegeben». In den meisten Fällen ist rûăḥ im Sinne von Wind unmittelbar mit dem Wirken Gottes verbunden, dabei in 15 Vorkommen rûăḥ jhwh/’ĕlōhîm genannt, wie in Genesis 1:2. Es gibt jedoch eine Debatte über die Übersetzung und Auslegung von diesem Ausdruck weruaḥ ‘elohîm meraḥefet. Dies war auch der Schwerpunkt von Luthers Forschungen und Änderungen während der Arbeit an der Genesis-Übersetzung zwischen 1523 und 1545. Die einschlägige Forschung sagt zwar aus (Botterweck VII 1973: 405-07), dass die Übersetzung „Geist“ weniger angemessen als „Wind“ ist. Aber die wichtigste Frage ist, ob man die Genitiv-Bildung rûăḥ ’ĕlōhîm als einfachen Genitiv (der Wind/ Geist Gottes) oder als Superlativ (mächtiger Wind) auslegen soll. Die Bildung hat die beiden Bedeutungen. Die Vertreter des Superlativs argumentieren, dass die rûăḥ ’ĕlōhîm habe nichts mit der Schöpfung Gottes zu tun, da sie zusammen mit dem Abgrund Teil des vorweltlichen Chaos sei. Zwei Erklärungen sprechen jedoch gegen diese Hypothese: Erstens sind Abgrund und Wind in der altorientalischen Sprache immer gegensätzlich, vor allem weil das Verb rḥp im Modus piel mit der Präposition ‘al eine gewaltsame Konnotation hat. Daher kann diese Bewegung in Genesis 1:2 als eine Art Kampf zwischen dem Abgrund und der Kraft des Windes Gottes verstanden werden. Zweitens ist die rûăḥ der Wind, oder der Hauch Gottes, der die Urkraft darstellt, die die Schöpfung ermöglicht, diese Urkraft existiert also schon vor der Schöpfung. Die Ausführung erfolgt durch die von Gott gesprochenen Worte. Die schöpferische Kraft wird also durch sein Wort wirksam (vgl.Psalmen 33: 6 «Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Mundes»).

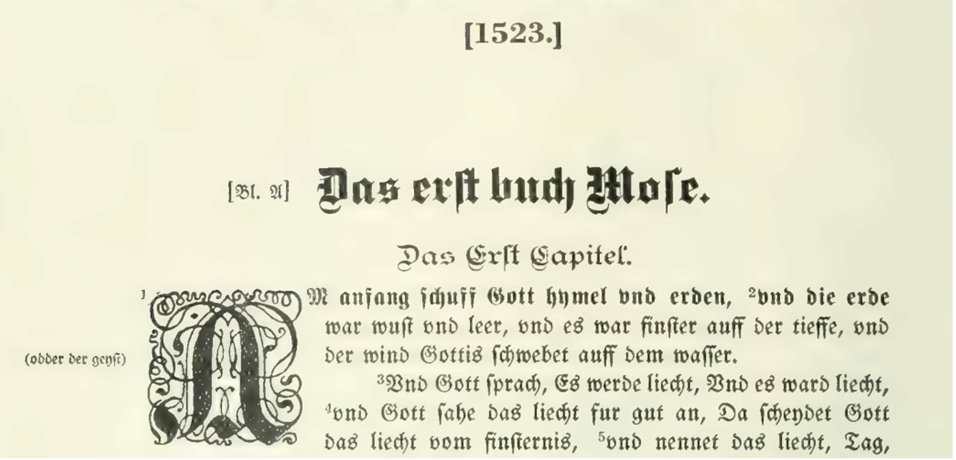

Luther hatte sich mit dem Problem auseinandergesetzt, rûăḥ mit „Geist“ oder „Wind“ zu übersetzen. In seiner Übersetzung von 1523 übersetzt Luther rûăḥ mit „Wind“, fügt aber am Rand eine Glosse mit dem Text «odder der geyst» (WADB 8: 36) ein.

Neben der Glosse gibt Luther wenige Jahre später, in einer Predigt von 1527, eine Erklärung für seine Entscheidung, „Wind“ oder „Geist“ gleichrangig zu verwenden:

Ynn der Ebreischen sprache ist wind und geist gleich ein name, und magst es hie nehmen wie du wilt: Wenn es ein wind heyst, so ists das, das die lufft untereinander her webet auff der tieffe, wie sie pfleget, Wiltu es aber ein geyst heyssen, so magstu es auch thuen […] Aber fein were es, das es geist hiesse, so künd mans also verstehen, das Gott die Creatur, die er geschaffen hatte, unter sich genomen habe, wie eine henne ein eye unter sich nympt und das hünlin ausbrüt. Doch ich will es lieber also lassen bleiben, das es ein wind heysse, Denn ich wolt gerne, das die drey Person ynn der Gottheit hie ördentlich nach einander angezeyget würden. Zum ersten der vater. Zum andern der son. Darnach der heilig geist, davon wir darnach sagen wöllen (WA 24: 27).

Im frühen Stadium seiner Forschung ist es für Luther gleichgültig, ob das Wort „Wind“ oder „Geist“ verwendet würde, da beide eine sehr tiefe Bedeutung haben. Hätte er sich aber entscheiden müssen, so hätte er „Wind“ genommen, weil es noch zu früh war, um den Heiligen Geist als Person in Erscheinung treten zu lassen.

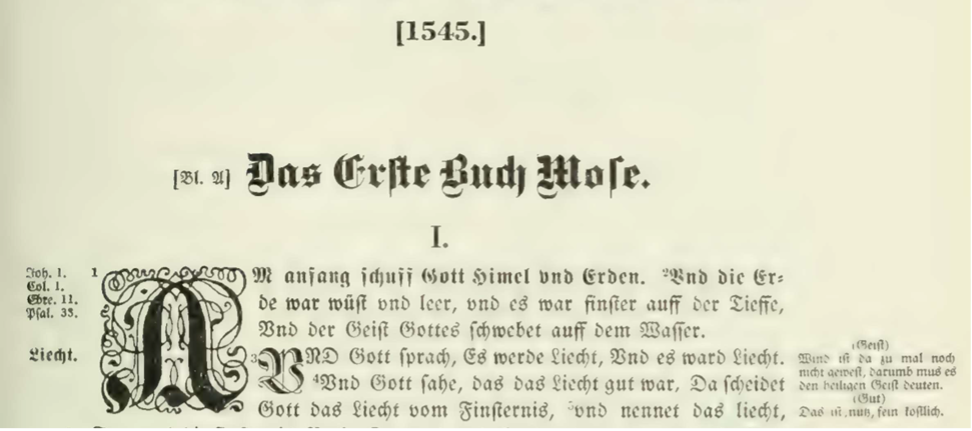

Im Laufe der Jahre änderte Luther jedoch seine Meinung über diese Übersetzungswahl. Nach mehreren Überarbeitungen seiner Bibelübersetzung veröffentlichte er 1545 eine neue Version, in der er im Text der Genesis das Wort rûăḥ mit „Geist“ übersetzte. Dazu fügte Luther erneut eine Glosse ein: «Wind ist da zumal noch nicht gewest, darumb mus es den heiligen Geist deuten» (WADB 8: 37).

Der Reformator wählte das Wort „Geist“, weil der Wind noch kein geschaffenes Element war, weil Himmel und Erde noch vermengt waren. Die Verwendung von Geist zeigt, dass es sich nicht um ein Element der Natur, sondern von der Manifestation eines höheren Lebewesens handelt, d.h. rûăḥ kann nur der Geist Gottes bezeichnen. Hier wird zum ersten Mal die andere Person Gottes (der Heilige Geist) präsentiert, die die grundlegende Funktion hat, lebendig zu machen.

Die Wahl Luthers wird von den anderen Übersetzungen bestärkt. Die LXX-Version verwendet πνεῠμα (pneuma), dass als «blast, wind […] breath air, […] divine inspiration […] the spirit of God […] spirit of man» (Liddell 1996: 1424) im Wörterbuch bezeichnet wird. «In der Entwicklung der griechischen Terminologie bezeichnet pneuma genauer das bewusste Lebensprinzip jedes Organismus (Lat. Spiritus)» (Treccani) bzw. kann nur „Geist“ und nicht „Wind“ das Lebensprinzip Gottes vollständig ausdrücken. Auch der Italiener Professor und Theologe Giovanni Diodati stützt sich bei seiner italienischen Übersetzung des AT auf die hebräischen und die griechischen Urfassungen. In seiner ersten Übersetzung (1607) und auch in allen späteren italienischen Fassungen verwendet Diodati den Ausdruck „Spirito di Dio“, womit er die These Luthers stützt.

Ādām und demût

| Hebr. BHS | Luthers Üb. 1523/1545 | Diodatis Üb. 1607/41 |

| אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ | Menschen […] ein bild das uns gleych sey | Gli huomini/ l’huomo alla nostra imagine, secondo la nostra simiglianza |

Die Schöpfung in der Bibel, und vor allem in der hebräischen Bibel, ist nicht ein Akt mit Selbstzweck, sondern ein Zeichen der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, das im Hebräischen mit dem bedeutungsträchtigen Wort berît („Bund“) ausdruckt wird. Die Schöpfung des Menschen ist der wichtigste Akt Gottes und mit seiner Übersetzung betont Luther das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mensch und Gott. Diese völlige Abhängigkeit wird von Luther in der Genesisvorlesung mit verschiedenen Beispielen der Bibelfiguren und mit dem Kernsatz «homo ex se nihil est, nihil potest, nihil habet»1(WA 42: 437) ausgedrückt.

Das Wort אָדָם (ādām) wird über das gesamte Alte Testament hinweg 562 Mal verwendet: dabei nur 50 Mal als Eigenname „Adam“, am meisten dagegen als Kollektivname zur Bezeichnung der Menschheit (in Gen. 1:26; in der Erzählung der Sintflut; Gen. 9:5; Lev. 24:17,21; Num. 19: 11,13 usw.). Daher hat das Wort keinen Plural und kein Status Constructus (vgl. Botterweck 1988: 162, 167; Von Rad 1978: 67). Luther übersetzt ādām mit „Mensch“, was im Hinblick auf die hebräische Kollektivbezeichnung eine sehr abgewogene Entscheidung darstellt (vgl. Von Rad 1978: 67). Der Mensch steht auf der obersten Stufe der «Schöpfungspyramide» (Von Rad 1969: 157) ist aber zugleich nach Luther ein Nichts, weil er von Gott aus dem Nichts (aus ădāmâ – „Erde“, „Staub“, s. u.) geschaffen wurde. «Dieses geschöpfliche Nichts des Menschen besagt also gerade keine „Unexistenz“ coram Deo, sondern ist Kennzeichen der umfassenden ontologischen Abhängigkeit der Kreatur von Gott» (Schwanke 2004: 54). Alles, was der Mensch empfangen hat, stammt allein aus göttlicher Macht und göttlichem Wort. Man kann drei Hauptbeweise für diese Abhängigkeit von Gott sprachlich und philologisch analysieren, da der Ursprung und die Natur des Menschen alles über Gott als Vater und Schöpfer aussagen.

«Und Gott der HERR machet [wayyîṣer]2 den Menschen aus dem Erdenklos [hā-ădāmâ] […]»3 (WADB 8: 41). Der erste Schritt bei der Erschaffung des Menschen ist das Herauslösen der Materie aus der Erde. Der hebräische Name des Menschen ādām drückt diesen Prozess aus: Das Wort ādām leitet sich von ădāmâ ab, dessen ursprünglicher Wortstamm ´dm „rot sein“, „roter Erdboden“4 bedeutet (vgl. Botterweck 1988: 187). Im AT hat ădāmâ verschiedenen Bedeutungen erworben: Zum einen ist damit der Humus, der Ackerboden gemeint, der durch die Kraft Gottes zum Nährboden wird. Dann bezeichnet ădāmâ den Ton, aus dem die Töpfe geformt werden. Insbesondere ist die ădāmâ die weiche und durchlässige rötliche Erde. Sie wurde zusammen mit der Asche für einen Brauch verwendet, um Trauer oder Demütigungauszudrücken. Dieser Brauch erinnerte die Israeliten an ihre naturhafte Nichtigkeit und galt als Zeichen ihrer Unterwerfung unter den Willen Gottes (vgl. Botterweck 1988: 190-92)5. Die genannten Merkmale der ădāmâ sind Beweis der Natur des Menschen als Geschöpfe Gottes.

«[…] und er blies im ein den lebendigen Odem [nišmat hayyîm] in seine Nasen, Und also ward der Mensch eine lebendige Seele» (WADB 8: 41). Der Schöpfungsakt Gottes wird am Anfang durch das Wort erfüllt, aber für die Erschaffung des Menschen verwendet der Schöpfer ein weiteres Element:

Zum „Lebewesen“ wurde der Mensch aber erst durch eine ganz unmittelbare Einhauchung des göttlichen Odems aus dem Munde Gottes. Dieser v. 7 enthält also […] eine exakte Definition. Die Menschenschöpfung ist hier gegenüber Gen. 1:26 einerseits als ein noch persönlicheres, ja intimeres Tun Gottes geschildert, andererseits […] Leben hat der Mensch ja nur durch jenen göttlichen Odem (Von Rad 1969: 163).

Nicht nur verwendet Gott das „lebendige Wort“ «Lasst uns Menschen machen» (WADB 8: 39), sondern auch sein nišmat hayyîm („lebendiger Odem“) und der Mensch wird eine nefeš hayyâ („lebendige Seele“). Diese נֶפֶשׁ (nefeš), die lebendige Seele, bezeichnet das «Vitale am Menschen im weitesten Sinne: sie hungert (Dt. 12:15), sie ekelt sich (Nu. 21:5; Hes. 23:18), sie haßt (2 Sam. 5:8), liebt (Gen. 44:30), trauert (Jer. 13:17), und vor allem sie kann sterben (Nu. 23:10; Ri. 16:30)» (Von Rad 1969: 166). Sie wohnt im Körper der Tiere, der Mensch unterscheidet sich jedoch von Tieren, weil er auch die rûăḥ („Geist“) Gottes besitzt – dieselbe rûăḥ, die vor der Schöpfung existierte6. Mit diesem geistigen Teil Gottes erhält der Mensch eine bevorzugte Stellung unter den verschiedenen Lebewesen, was auch von Luther bestätigt wird:

Dis ist hie am meysten zu bedencken, das der mensch nicht geschaffen wird wie die andern Creaturn, wiewol er darunter gezelt und auch auff die erden gesetzt wird, Denn Gott zuvor mit bedachtem radt beschleuft und spricht „Last uns menschen machen“ […] Damit er anzeygen will, das er mit sonderlichem vleis den menschen habe wollen schaffen. Das ist bereyt an ein grosse ehre menschlicher Creatur, das Gott so viel mehr vleis an yhn gewendet hat denn an andere Creaturen (WA 24: 49).

«Lasst uns Menschen machen, ein Bild [beṣalemenû], das uns gleich sey [kidemûtenû]» (WADB 8: 39). Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Gott und dem Menschen lässt sich von den Eigenschaften der Menschenschöpfung her sofort verstehen. Die Wörter צֶלֶם (ṣelem) „Bild, Statue“ und דְמוּת (demût) „Gleichheit, etwas wie“ unterstreichen den Begriff der Entsprechung und der Ähnlichkeit des ganzen Menschen mit Gott, d.h. sie beziehen sich nicht nur auf das geistige Wesen des Menschen, sondern auch auf seine körperliche Beschaffenheit. Das Wort ṣelem entspricht dem konkreten Bild oder Stoff, und demût bestätigt die Ähnlichkeit eines Vaters mit seinem Sohn7 (vgl. Von Rad 1969: 158). Durch die Gottesbildlichkeit ist der Mensch über die anderen Kreaturen hinausgehoben. Zugleich ist er aber auch abhängig und dem Willen Gottes unterworfen.

Neben den Erkenntnissen der Forschung hinsichtlich des Demut-Begriffs als Gleichheit zwischen Gott und seinem Menschengeschöpf, lässt sich aber auch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzufügen. Das hebräische Wort demût weist eine weitere und tiefere Bedeutung auf, die eng mit dem nihil des Menschen aus Luthers Genesisvorlesung verbunden ist, was durch die philologische Ähnlichkeit und semantische Beziehung zwischen dem hebräischen demût und der deutschen Demut deutlich wird. Im hebräischen demût „Ähnlichkeit, Abbild“ ist auch die Bedeutung enthalten, diese Eigenschaft des Menschen solle nicht zu Hochmut, sondern zu einer demütigen Haltung führen.

Die „Demut“ (ahd. deomuotî, mhd. dêmuot, diemuot) bedeutet «humilitas, modestia, zusammengesetzt mit deo servus, bezeichnet es eigentlich die gesinnung eines knechtes, unterwürfigkeit. […] eine unterwürfigkeit unter gottes willen» (Grimm 1991: 920). Die ausgedrückte Ähnlichkeit Gottes, mit der daraus folgenden demütigen Haltung des Menschen, des hebräischen demût und die implizierte Unterwürfigkeit unter Gottes Willen der deutschen Demut sind zwei eng verbundene Eigenschaften des Menschen.

In seiner Genesisvorlesung beschreibt Luther einige Figuren der Bibel, die als Vertreter dieser humilitas und der hebräischen demût betrachtet werden. Das erste Beispiel ist Joseph im Gefängnis: «Haec igitur est gloria Ioseph, qui tredecim annis humiliatus fuit ad mortem usque, cum biennio aut amplius in carcere ac inferno in horas supplicium expectaret, sed ingenti animo tot aerumnas superavit»8 (WA 44: 427). Die Demut Josephs hat ihn aus dem Nichts des Gefängnisses und dem sozialen Nichts als Hirtensohn zum Berater des Pharao aufsteigen lassen. Seine demütige Haltung spiegelt den Menschen als wichtigstes Geschöpf Gottes wider und bringt die positive Konsequenz der Unterwerfung unter den Vater des Sohnes mit sich. Ein weiteres Beispiel ist Hagar in der Wüste: «non potest enim Deus ferre praesumptionem Ismaelis, hoc est, non vult gloriari nos de carnali nativitate, de viribus nostris, de libertate arbitrii nostri, de sapientia et iustitia nostra, omnia haec mortificanda sunt, et de omnibus his desperandum est, sicut hoc in loco desperat Hagar» (WA 43: 171)9.

Hagar leidet unter den Folgen der Sünde Abrahams (vgl. Genesis 16) und fand sich ohne Hoffnung und ohne Gottes Gunst in der Wüste wieder. Die Entscheidungen, die der Mensch trifft, ohne sich Gott unterzuordnen, führen zum Tod. Deshalb sollte der Mensch seinem Schöpfer gehorchen, um seine Ähnlichkeit zu ihm zu zeigen. Der Mensch ist das bevorzugte Geschöpf Gottes und beide stehen in einer φίλος (philos)-Beziehung, also einem Freundschaftsbund, der ursprünglich das Verhältnis zwischen Herr und Knecht bezeichnete, dabei aber Liebe und Freiheit enthielt. Die Unterwürdigkeit des Menschen als demût Gottes entspricht derselbe Demut, die Luther mit humilitas/nihil bezeichnet.

Amār

| Hebr. BHS | Luthers Üb. 1523/1545 | Diodatis Üb. 1607/41 |

| וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים | Und Gott sprach | Ed Iddio disse |

Im weiteren Sinne legt das hebräische Verb amār den Grundstein für die Erschaffung der Welt, weil es den Benennungsakt Gottes ermöglicht. Amār hat den gleichen Wortstamm für fast alle semitischen Sprachen und heißt „klar sein“, „sehen“, und dann „sprechen“, „sagen“ oder „übertragen“. Im Hebräischen und Aramäischen ist die ursprüngliche Bedeutung vollständig verschwunden und die Bedeutung „sagen“ oder „sprechen“ hat sich durchgesetzt. Dieser Wortstamm findet sich im gesamten Alten Testament, sowohl in den älteren als auch in den späteren Texten. Im AT gibt es etwa 5.300 Formen des Verbs, fast alle in der Konjugation qal (der einfachsten Form des Verbs) und es wird oft als Synonym von dbr (sagen) verwendet. Das Wortfeld von amār ist sehr weit und reich, weil es „kommunizieren“, „heißen“, „befehlen“, „antworten“, „übertragen“ usw. enthält. Selbst wenn amār und dibber häufig als Synonyme verwendet werden, besteht einen Unterschied, der dem zwischen den deutschen Verben „sprechen“ und „sagen“ auch in seiner semantischen Tiefe sehr ähnlich ist:

nel caso del verbo ´mr “dire, parlare”, semanticamente affine e in parte sinonimo, quello che conta è il riferimento al contenuto di ciò che viene detto, mentre con dbr pi. Si indica anzitutto l’atto del parlare, il pronunciare parole e frasi. […]Quando il servo di Abramo entra in casa di Labano (Gen. 24:32 ss. J.) viene invitato a parlare così (v. 34b): «Parla! (dabber)», ma il racconto del servo è introdotto da wayyō’mer (v. 34; cfr. vv. 39 s.). […] Dibber al contrario di amār […] riassume un discorso, all‘inizio o alla fine, nella sua globalità e lo si può quindi tradurre con “parlare, tenere una conversazione, discorrere con” (lo stesso sostiene L. Rost, secondo il quale dibber indica principalmente il chiacchierare, il discutere, il conversare, in contrapposizione al discorso diretto) (Botterweck 1988: 114-15).

Ein bemerkenswerter Aspekt ist, dass das Verb amār nicht das Sprechen als mechanischen und phonetischen Akt wie dibber bezeichnet, sondern als vernünftigen Ausdruck eines Subjekts als Inhalt, Ergebnis oder Folge eines Gedankens. Daraus kann man schließen, dass es eine Entsprechung zwischen dem hebräischen Verb amār und dem deutschen „sprechen“ für die tiefere Bedeutung des menschlichen Denkens und zwischen dem Verb dibber und dem „sagen“, das nur den phonetischen Akt des Sprechens ausdruckt, gibt.

Die theologische Verwendung von amār ist fast immer mit dem schöpferischen Wort Gottes verbunden. In der Erzählung von Genesis 1 wird die Schöpfung als Wort- und Sprachgeschehen beschrieben. Jeder schöpferische Akt beginnt mit dem Ausdruck wayyōmer elohîm («Und Gott sprach»). Die durch amār ausgedrückte Aktion ist hier ein Gebot10, das sofort mit der Schöpfung realisiert wird. Der Wille Gottes wird zum Wort und das Wort wird zur Tat. Aber warum hat das Wort eine so starke Macht? Die Bestätigung dieser Idee findet sich in Johannes 1:1: «Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort». Gott stellt somit das Wort dar und dieses hat eine intrinsische Kraft, da es bereits vor dem Anfang existiert.

Luther vermochte die Tiefe des Verbs amār zu ergründen und verwendet daher nicht das Verb „sagen“, das nur den phonetischen Akt ausdrückt. Vielmehr er benutzt das Verb „sprechen“, das die Tiefe und Sinn von amār zum Teil wiedergibt. Das Verb „sprechen“ wurde in Neuhochdeutschen «außerordentlich häufig» verwendet und hatte «einen etwas feierlicheren Charakter angenommen» (Grimm XVI: 2799). Dies bestätigt, dass das Verb „sprechen“ sich für das Wort Gottes als geeigneter als „sagen“ erweist. Auch hier wählte Luther den besten Kompromiss zwischen sakraler und alltäglicher Sprache, da es in erster Linie darum ging, die Bibel allen Gläubigen zugänglich zu machen.

Schlussfolgerungen

In diesem Beitrag wurde untersucht, ob und inwiefern das eigentlich Neue an Luthers Sprache darin besteht, durch das Zurückgehen auf die hebräische Sprache wichtige Konzepte der Genesis neu zu fassen und dabei gleichzeitig eine ausgeglichene Verbindung von sakral-gehobener und gesprochen-alltagsnäher Sprache zu schaffen. In den semitischen Sprachen steht das Verb im Mittelpunkt der Wortbildung, Nominalsätze wie Nominalstil werden dagegen nur selten verwendet. Aus diesem Grund ist die hebräisch wortgetreue Verdeutschung Luthers nicht nur unmittelbarer, sondern zugleich auch verständlicher als frühere Bibelübersetzungen.

Die Bedeutung von Luthers Übersetzungswerk samt den Gründen, die seine Bibelübersetzung erfolgreich machten, wie eingangs festgestellt, mit seiner sprachlichen Entscheidung «ich rede nach der sächsischen Canzeley […] darumb ists auch die gemeinste deutsche Sprache» (WATR 1: 524) zu tun. Eng verbunden damit war die geografisch zentral gelegene Residenzstadt des kurfürstlichen Sachsens, Wittenberg, welche eine Grenzlage zwischen Mitteldeutsch und Niederdeutsch einnahm. Die gemeine deutsche Sprache stellt somit ein Ergebnis der Brückenfunktion der ostmitteldeutschen Kanzleisprache dar. Luther benutzte diese Sprache als Basis für seine Übersetzung. Ein weiterer Grund ist die zeitgenössische Buchdruckentwicklung, da der Buchdruck ein wichtiges Medium für die schnelle Verbreitung der Bibelübersetzung darstellte, vor allem in der Medienstadt Wittenberg. Außerdem hatte die Bibelübersetzung Luthers eine Bildungsfunktion, da der Reformator die Etablierung einer auf die Bibellektüre basierten Schulbildung für alle Gesellschaftsstände forderte. In der Zeit der Reformation wird die Bibel zum Instrument für den Aufbau der religiösen und gleichzeitig sprachlichen Bildung der Laien. Was jedoch Luthers Bibel eine größere Verbreitung als den vorhergehenden Übersetzungen verschuf, war die Berücksichtigung der Ursprachen der Heiligen Schrift, vor allem der hebräischen Sprache samt ihren Urquellen für das Alten Testament. Im Gegensatz zu der griechischen und lateinischen Sprache, die die Hypotaxe bevorzugen, begünstigt die hebräische Syntax eine parataktische Satzstruktur. Dies bedeutet, dass das Hebräische sowohl einen volkstümlichen-einfachen als auch einen tiefgründigen und ausdrucksstarken Stil besitzt. Der Reformator wollte eine Übersetzung schaffen, welche die besonderen Eigenschaften des Urtextes getreulich wiedergab. Inwiefern das Hebräische das Vorbild für sein Übersetzungswerk bildete, wurde durch die Analyse ausgewählter hebräischer Lexeme aus dem Schöpfungsfeld, die eine sehr tiefe Bedeutung und verschiedene Facetten in sich haben, nachgewiesen. Die lexikalischen Analysen belegen exemplarisch, dass der hebräische Urtext für Luthers Übersetzung des semantischen Felds der Schöpfung von grundlegender Bedeutung war, da sie die semantisch treffenden Kerne für den Ausdruck der geistig-theologischen Sinninhalte in sich tragen. Der Reformator hat ermöglicht, die Bibel in einer innovativen Sprache zugänglich zu machen, die für alle Bevölkerungsschichten verständlich wird und zugleich ihren feierlichen Ursprungscharakter beibehält.

Literaturverzeichnis

Quellen

Luther-WA (73 Bde.) = D.Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Abteilung Schriften. Bd. 3, 4, 5, 6, 11 II, 12, 15, 24, 30, 30 II, 38, 42, 43, 44, 56, 57, 60. Weimar: Böhlau.

Luther-WADB (12 Bde.) = D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 7, 8, 11, 12.Abteilung Die Deutsche Bibel. Weimar: Böhlau.

Luther-WATR (6 Bde.) = D.Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 1. Abteilung Tischreden. Weimar: Böhlau.

Diodati, Giovanni (1641 [1607]), La Sacra Bibbia tradotta in lingua Italiana e commentata da Giovanni Diodati, di Nation Lvcchese, Genf, Società Biblica di Ginevra.

Rudorf, Wilhelm; Elliger, Karl; Alt, Albrecht; Eissfeldt, Otto; Kahle, Paul; Kittel, Rudolf; Rüger, Hans Peter (1984), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft.

Lexika

Botterweck, Gerhard J. et al. (1988-2010), Grande Lessico dell’Antico Testamento (GLAT), Bde. 1-10. Hrsg. von Alessandro Catastini und Riccardo Contini (Bd. 1); hrsg. von Pier Giorgio Borbone (Bde. 2-10), Brescia, Paideia.

Botterweck, Gerhard J. [Begr.], Fabry Heinz-Joseph [Hrsg.] (1973-2000), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Bde. 1-10, Stuttgart, W. Kohlhammer.

Brown, Francis (1962 [1907]), A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, with an appendix containing the biblical Aramaic – Based on the lexicon of William Gesenius, Edward Robinson (Üb.), Oxford University Press.

Dietz, Philipp (1961 [1870-72]), Wörterbuch zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften, Bde. 1-2, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung.

Grimm, Jacob und Wilhelm (1991 [1889]), Deutsches Wörterbuch (DWB), Bde. 1-33, München, Deutscher Taschenbuch Verlag.

Gesenius, Wilhelm (1889), Gesenius’s Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, Samuel Prideaux Tregelles (Üb.) New York: J. Wiley & Sons.

Kluge, Friedrich (1989 [1883]), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin, De Gruyter.

Liddell, Henry George et al. (1996 [1843]), A Greek-English Lexicon compiled by Henry George Liddell and Robert Scott, Oxford, Clarendon Press.

Wissenschaftliche Literatur

Besch ,Werner (2014), Luther und die deutsche Sprache – 500 Jahre deutsche Sprachgeschichte im Lichte der neueren Forschung, Berlin, Erich Schmidt.

Beutel, Albrecht (2005) (Hrsg.). Luther Handbuch, Tübingen, Mohr Siebeck.

Bosco Coletsos, Sandra (1988), Storia della lingua tedesca, Mailand, Garzanti.

Grimm, Jakob (1922 [1822]), Deutsche Gramatik, Bd. 1, 2, Aufl., Göttingen.

Hepp, Marianne (2021), „Luthers vorbereitende Rolle für die Grammatikographie des Deutschen“, In: Ardoino Diego, Cerri Adriano (Hrsg.), Intersezioni baltistiche. Studi e saggi. [Collana Studia Baltica Pisana, vol. 4], Novi Ligure, Edizioni Joker, S. 285-304.

Hepp, Marianne (2023), „Zur semantischen Sphäre der Bildung / Erziehung in thematisch basierten Schriften Martin Luthers“, In: Cerri Adriano, Malloggi Patrizio (Hrsg.), Declinazioni europee del pensiero linguistico e religioso di Lutero, Novi Ligure, Edizioni Joker, S. 213-235.

Schwanke, Johannes (2004), Creatio ex nihilo – Luthers Lehre von der Schöpfung aus dem Nichts in der Großen Genesisvorlesung (1535-1545), Berlin, De Gruyter.

Von Rad, Gerhard (1969 [1960]), Theologie des Alten Testaments, Bde. 1-2, München, Kaiser Verlag.

Von Rad, Gerhard (1978 [1972]), Antico Testamento – Genesi (Das Erste Buch Mose, Genesis), Giovanni Moretto (Üb.), Brescia, Paideia.

Wolf, Norbert Richard (2017), Martin Luther und die deutsche Sprache – damals und heute, Heidelberg, Universitätsverlag Winter.

Internetquellen

«Bibel – Mose 1», Im: YouVersion, zuletzt abgerufen am 06/08/24, URL: <1. Mose 1 | SCH2000 Bibel | YouVersion (bible.com)>.

«D. Martin Luthers Werke», Im: Lutherdansk, zuletzt abgerufen am 15/09/24, URL:<D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe – WA (lutherdansk.dk)>.

«Pnèuma», Im: Enciclopedia Treccani online, zuletzt abgerufen am 09/10/24, URL: <pnèuma in Vocabolario – Treccani – Treccani – Treccani>.

Note

- «Der Mensch ist nichts außer sich, kann nichts, hat nichts», Übersetzung von LC.

- Der Wortstammdes Verb yāṣar besagt das Formen des Tons durch den Töpfer (vgl. Soggin 1991: 61).

- 1523 übersetzte Luther: «Und Gott der HERRE machet den menschen aus Staub von der erden» (WADB 8: 40).

- Ugarit. ´dm; Arab. ´adima; Äthiop. ´adma; Akkad. adammu; Ägypt. Idmj = roter Flachs.

- Um weiteren Bedeutungen von ădāmâ s. Botterweck 1988: 193-200).

- Vgl. Gen. 6:3; 41:8; 45:27; Ri. 15:19; 1 Sam. 30:12; Hes. 3:14.

- In der altorientalischen Tradition gibt es zahlreiche Mythen, in denen ein Gott einen Menschen oder einen anderen Gott nach seinem Bilde formt. Dies hat im alten Ägypten eine besondere Bedeutung, da der Pharao als Sohn der Götter oder als ein Gott selbst angesehen wurde (vgl. Von Rad 1978: 68).

- «Das ist also der Ruhm Josephs, dass er dreizehn Jahre lang und bis zum Ende gedemütigt wurde, während er für zwei Jahre oder länger die fortwährende Qual im Gefängnis als eine Hölle ertrug. Aber mit großem Mut überwand er viel Leid». Übersetzung von LC.

- «Gott kann nämlich den Hochmut Ismaels nicht ertragen, d.h. er will nicht, dass wir uns von unserer fleischlichen Geburt, unserer Kraft, unseres freien Willens, unserer Gerechtigkeit und Weisheit rühmen. Alle diese Dinge führen zum Tod, und Gott setzt keine Hoffnung auf sie, so wie Hagar an diesem Ort ohne Hoffnung ist». Übersetzung von LC.

- S. Ps. 33: 9; Ps. 148: 5; Jesaja 55: 10-11. Das Verb amār (أمار) als „befehlen“ lässt sich auch in Arabisch beweisen.